わかる!コンプライアンス

最近よく話題になるものの、意外と意識しづらいコンプライアンス。基礎知識、違反を防ぐ方法などを解説します。

vol.11

その広告、その表示、大丈夫?

「売りたい」気持ちが行き過ぎると、

意外な落とし穴が。

「とにかく売れればOK」ってホント?

消費者が安心して買える環境を守る、景品表示法

SNSや動画を見ていると、ひっきりなしに表示される広告。中には過激なうたい文句に「これって本当なの?」と思うことも。広告を信じて商品やサービスを購入したのに、実際は効果や内容が全く違っていたらどうでしょうか。

買った後に「これじゃあ詐欺だ!」と思うことがないように、事業者を規制しているのが景品表示法です。

景品表示法の正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。事業者は自社の商品を売るために商品の魅力をアピールしますが、もし広告が事実と異なる内容なら商品を購入した消費者は不利益を被ることになります。また高額な景品に釣られて商品を購入する消費者が増えれば、事業者は商品の品質向上やサービス改善などがおろそかになっていくでしょう。

こうした不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するために生まれたのが、景品表示法です。「消費者がよい商品・サービスを安心して選べる環境を守る」ということを目的に、消費者庁や都道府県が下記のような2本の柱で法律を運用しています。

景品表示法が規制する2本柱

- 事業者が商品やサービスの品質、内容、価格などを偽った「表示」を厳しく規制

- 過大な景品類の提供を防ぐために、「景品」類の最高額等を制限

景品表示法が禁止することって?

チラシからネット広告まで要注意!

では景品表示法では、どんなことが禁止されているのでしょうか。

まずひとつは、商品情報の表示についてです。ポストに投函されるチラシ、カタログ、商品の容器、ダイレクトメール、新聞やTV、街中の看板、勧誘、インターネット広告など、商品の広告は多岐にわたりますが、媒体を問わず商品情報は正しくわかりやすく記載しなければなりません。

もし品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると誤認される表示(不当表示)を行った場合、景品表示法違反となります。不当表示には、その性質によっていくつかの種類があります。

不当表示とされるもの

- (1)優良誤認表示:実際よりもよい品質だと誤認させる

- 例:国産牛肉を「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示する、10万キロ走行の中古車を3万キロであるかのように表示する など

- (2)有利誤認表示:実際よりもお得だと誤認させる

- 例:一見わかりにくい二重価格、必要となる追加費用を除いた金額を記載し割安にみせかける など

- (3)その他:一般消費者に誤認されやすい表示を指定し、誤認を防ぐ

- 例:果汁または果肉の量が5%未満は「無果汁・無果肉」と記載するよう指定、取引できない商品を表示するおとり広告を禁止 など

「業界No.1」や「ユーザーの〇%が症状改善」といった表現には、必ず合理的な根拠がなければなりません。優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は根拠を示す資料の提出を求めることがあります。資料が存在しない、または根拠が合理的でない場合は、実証が不可能な「不実証広告」として(1)の優良誤認表示とみなされます。

もうひとつは、景品についてです。景品表示法では、公正な競争を維持するために、過大な景品類の提供を禁止しています。どのような制限基準があるのか、具体的にみてみましょう。

景品の制限および禁止

- (1)一般懸賞:商品を買うと抽選で景品がもらえる

- 景品の最高額:

商品が5000円未満 → 商品価格の20倍まで

商品が5000円以上 → 10万円まで

景品の総額:双方とも懸賞に係る売上予定総額の2%まで - (2)共同懸賞:商店街や特定の地域などにおいて、商品を買うと抽選で景品がもらえる

- 景品の最高額:取引価格にかかわらず30万円まで

景品の総額:懸賞に係る売上予定総額の3%まで - (3)総付(そうづけ)景品:商品の購入や来店でもれなく景品がもらえる

- 景品の最高額:

商品が1000円未満 → 200円まで

商品が1000円以上 → 取引価格の10分の2まで

昨今、これまでグレーゾーン的な扱いだったアフィリエイト記事に景品表示法を適用する方針も固められつつあります。時流に合わせ、広告への規制はアップデートされ続けているといえるのです。しっかりと注意を向けておくのがよいでしょう。

さらに、健康食品、医薬品、化粧品や医療機器などには広告規制があり、景品表示法だけでなく、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる薬機法、医薬品医療機器等法)の縛りも受けます。また不動産業界では「宅地建物取引業法」(いわゆる宅建法)で誇大広告が禁じられていると同時に、消費者の誤認を引き起こす、根拠のない抽象的表現を自主規制しています。

製品・サービスの分野によって、広告や景品に関連した、異なる法律があるかもしれないことを覚えておきましょう。

「景品表示法違反=消費者への裏切り」

企業に与えるダメージとは

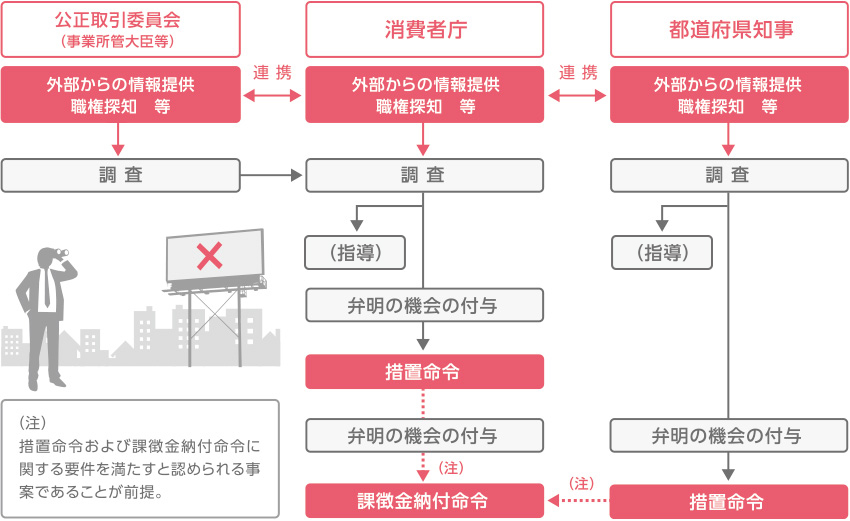

では、景品表示法に違反するとどうなるのでしょうか。違反が事件化し、処分されるまでの手続きは下記のような流れになっています。

措置命令とは、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為をしないことなどを命じることを指します。また、課徴金納付命令とは、優良誤認表示または有利誤認表示に対して、追徴金の納付を命じること。課徴金額は、課徴金対象行為に係る商品・サービスの「売上額」に3%を乗じた額です。企業にとっては大きな痛手であることも少なくありません。

最近では、CMで訴求している内容と実際の商品が異なるということで、大手電機メーカーが措置命令を受けました。また化粧品メーカーのCMで使われていた表現に合理的な根拠がないことから、2000万円近い課徴金の納付を命じられた例もありました。

景品表示法に違反すると、処分内容とともに社名が消費者庁のWebサイトで公開されます。「消費者をだました」と受け取られかねない違反の事実は、会社の信用を大きく失墜させることになるでしょう。

たとえ事業者側に故意や過失がなくとも、不当表示については措置命令が課せられます。「知らなかった」「ついうっかり」では済まされないことを頭に置いて、商品情報が消費者にとって誠実な表現になっているかを確認する必要があるでしょう。

富士フイルムグループの取り組み

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動をとること」と定義しています。企業活動の基本ポリシーとして「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図るとともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動においてコンプライアンスを優先することを富士フイルムグループ全従業員に周知徹底しています。

PROFILE

- 塚脇 吉典つかわき・よしのり

- 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会理事。「コンプライアンス経営」に関する啓発や、情報セキュリティ対策(導入・運用・保守)支援、BCP対策など幅広く活動する。伊東市情報公開審査会/伊東市個人情報保護審査会委員。2018年JCPA出版より『組織は人、人の心を動かし、組織を変える56の法則』を出版、「見える化分析カード」を用いた企業リスク診断システムを発表。

イラスト:佐々木 公(イラストレーター)

記事公開:2021年10月

情報は公開時点のものです