わかる!コンプライアンス

最近よく話題になるものの、意外と意識しづらいコンプライアンス。基礎知識、違反を防ぐ方法などを解説します。

vol.18

リスクとどう向き合えばいい?

企業を守り経済活動を高める!

新時代のリスクマネジメントとは。

リスクと危機の違いとは?

今さら聞けないリスクマネジメントの正確な意味

グローバル化やIT化、長引くコロナ禍や地域紛争などがもたらす経営環境の変化によって、企業はこれまで以上に多様で複雑なリスクに直面しています。それに伴い、リスクマネジメントがますます重要になっています。企業が起こす不祥事のニュースが報じられるたびに、「リスクマネジメントはどうなっていたのか」と厳しい批判が寄せられることは珍しくありません。企業がリスクに向き合う姿勢は、社会的信用と経営に直結します。今回は、企業のリスクマネジメントについて考えてみましょう。

リスクとは、今後発生し得る“不確定事象”を意味します。リスクマネジメントを語る際、よく対比されるのが、危機管理(クライシスマネジメント)です。危機管理が今起こっている危機に対する損失制御・回復への対処である一方、リスクマネジメントは将来発生するかもしれない不確定事象を回避する管理活動を意味します。

具体的には、企業の経済活動の中でどんなリスクが潜んでいるのかを洗い出し、危機につながる芽を未然に摘んでいきます。万が一、危機が起こった場合は、損失を最小限に抑えるために迅速に対処する仕組みをつくります。

リスクとチャレンジは表裏一体

企業経営には攻めと守りのバランスが必須!

企業を取り巻くリスクについて、さらに深く考えてみましょう。そこで参考にしたいのが、「経営学の父」「マネジメントの権威」として有名なピーター・ドラッカーの4種類のリスクです。企業活動において想定されるリスクには、次の4つの種類があります(ピーター・ドラッカー『創造する経営者』より)。

リスクの種類

- 負うべきリスク:

産業ごとに異なるが、事業の本質に付随し、事業を行う上で避けられないリスクのこと。

例:原材料高騰や不良品、クレームなど - 負うことが可能なリスク:

新規事業にチャレンジした結果、失敗して多少の資金や労力を失うなど、企業の存続に影響の少ないリスクのこと。

例:新製品発売や設備増設など - 負えないリスク:

チャレンジが失敗して膨大な損失を被るなど、負ってはいけないリスクのこと。また、たとえ成功しても、それを利用できないリスクもこれに該当。

例:無理な事業拡大や、将来的に市場ニーズが大きく見込めない商品の開発など - 負わないことで生じるリスク:

行動しないことで機会を損失するなど、リスクを負わないことによるリスクのこと。

例:今後主流となる技術への転換、人材育成など

4の「リスクを負わない」というのは、リスクにチャレンジしないという意味です。成功の可能性があっても損失を恐れてチャレンジせず、その結果、成功を逃してしまうということであり、最も損失の大きなリスクとなります。競合が常に前進を続ける中で、企業の現状維持という判断は、衰退につながるリスクを内包しているといえるでしょう。

元来、リスクとチャレンジは表裏一体のものです。「チャレンジすることで、どんなチャンスが訪れるのか?」と考えると、これまで見えていなかったものが見えてくるようになるはずです。想定されるリスクを上記の分類で整理すると、企業が直面するリスクの全体像をつかむことができます。リスクマネジメントでは、各リスクをどうやって防ぎ、危機が起きた場合にどう対処するのか準備しておきます。

そして、企業経営におけるリスクマネジメントに欠かせないのが、収益管理(攻め)とリスク管理(守り)のバランスです。経営者はとかく収益管理(攻め)に注視しがちですが、リスク管理(守り)をおろそかにすると、企業の存続を脅かす結果につながりかねません。企業を飛行機に例えれば、収益管理(攻め)とリスク管理(守り)は、左右のエンジンということができます。リスクを無視して突き進むことも、リスクを過大に恐れその場にとどまることも、どちらも正しいとはいえません。片方だけのエンジンでは、飛行機は満足に飛びません。大切なのは企業が順風満帆なフライトができるよう、左右のエンジンが最適なバランスで動くことです。

社員のコンプライアンス違反は深刻なリスク

大切なのは一人ひとりの意識改革!

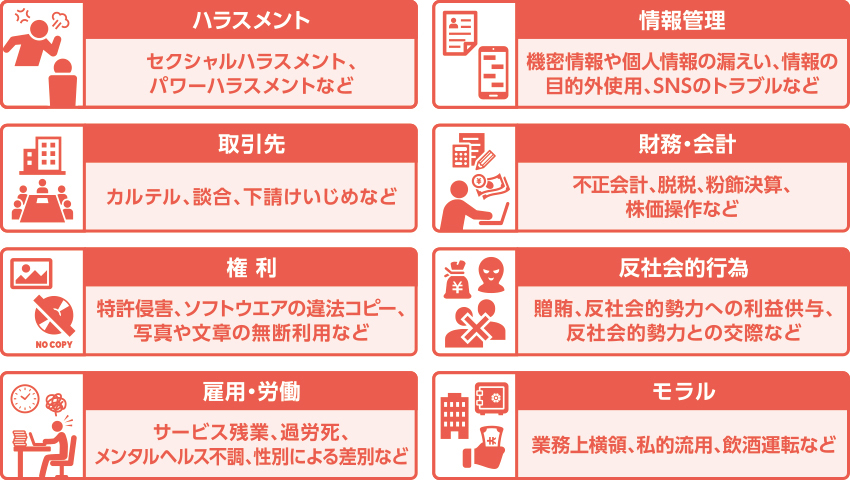

では組織の一員である私たちは、リスクマネジメントにどう取り組むべきでしょうか。これまで本連載では、コンプライアンス違反の例として数多くのテーマを取り上げてきましたが、コンプライアンス違反は企業にとって深刻なリスクの一つであり、マネジメントすべきものです。ここで改めて振り返ってみましょう。

これらのリスクの中には、社会的信用の失墜や巨額の賠償金など、大きな危機につながるものが含まれています。コンプライアンス違反は多岐にわたりますが、そこに存在する動機は「過失」と「悪意」に分けられます。過失は「違反とは知らなかった」ことで生じますが、悪意は「違反と知っていても引き起こす」ものです。初めは不注意だったとしても過失を表面化させずに隠し通せる組織風土では、結果として悪意のまん延を引き起こします。「バレなければいい」という空気は、より悪質で深刻な不祥事を引き起こす新たなリスクの引き金となります。

こうしたコンプライアンス違反を引き起こす動機をなくすには、まずは不祥事が引き起こすダメージ(解雇、裁判、賠償、実刑など)をしっかりと理解することです。その上で、責任者への報連相(ほうれんそう)が確実に行われる風通しのよさと、物事の善悪を見極めて慎重に行動する一人ひとりのモラルやマナーが組織に浸透することが重要です。

これまで多くの企業では、特定の部署がリスクマネジメントを推進していましたが、近年は経営陣や事業責任者もリスクを管理するERM(全社的リスクマネジメント)が注目されています。リスクが多様化・複雑化し、あらゆる場所に存在するようになった今、組織の隅々にまでリスクマネジメントを徹底させることが企業防衛にとって重要になっています。

変化の激しい時代には、リスクを「感じ取る現場力」が求められます。経営陣が先頭に立ち、管理責任者を中心に全従業員が本気になって取り組む全社的なリスクマネジメントは、先行きが不透明な時代でも、企業が成長を続ける確かな原動力になっていくでしょう。

富士フイルムグループの取り組み

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動をとること」と定義しています。企業活動の基本ポリシーとして「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図るとともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動においてコンプライアンスを優先することを富士フイルムグループ全従業員に周知徹底しています。

PROFILE

- 塚脇 吉典つかわき・よしのり

- 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会理事。「コンプライアンス経営」に関する啓発や、情報セキュリティ対策(導入・運用・保守)支援、BCP対策など幅広く活動する。伊東市情報公開審査会/伊東市個人情報保護審査会委員。2018年JCPA出版より『組織は人、人の心を動かし、組織を変える56の法則』を出版、「見える化分析カード」を用いた企業リスク診断システムを発表。

イラスト:佐々木 公(イラストレーター)

記事公開:2022年9月

情報は公開時点のものです