わかる!コンプライアンス

最近よく話題になるものの、意外と意識しづらいコンプライアンス。基礎知識、違反を防ぐ方法などを解説します。

vol.20

知識と意識の両輪が鍵!

「人・組織」「職場」の視点で考える

コンプライアンス徹底のためのポイントとは。

「面倒くさい」から「守っておこう」へ

ルールの目的を理解し、コンプライアンスのモチベーションを上げる

多くの企業が自社のコンプライアンスを強化すべく、ルールの策定や社内教育に力を入れています。しかし残念ながら、コンプライアンス違反のニュースは後を絶ちません。企業側の地道な努力に反してコンプライアンス違反が生じてしまう現状には、いくつかの理由が考えられます。連載の最終回となる今回は、コンプライアンスの本質をおさらいし、不祥事を起こさない対策を考えてみましょう。

コンプライアンス(compliance)とは、法令や社内規範、倫理規範といったルールを守ることを意味します。ルールというものはだいたい「〇〇してはいけない」「〇〇しなければいけない」という言葉で構成されており、「ルールを守る=ルールを覚える」と捉えがちですが、「そのルールは何のためにあるのか」を押さえることが大切です。

企業活動にはさまざまな「人」や「組織」が関係し、そこには多様なルールが存在します。それらは企業が健全な経済活動を行い、関係する人々の幸福を追求し、社会をよりよくするために生み出されたものといえます。

企業コンプライアンスの目的を分かりやすくいえば、(1)顧客に最適なサービスを提供する、(2)従業員に魅力ある職場環境を提供する、という2つの柱になるでしょう。個別のルールに注目すると面倒で煩わしいコンプライアンスも、その目的を理解すれば納得する気持ちが生まれます。そしてそれは自発的にルールを守る姿勢につながっていきます。コンプライアンスについて考えるときは、その目的にも目を向けるようにするとよいでしょう。

コンプライアンスは、知識を詰め込むだけでは不十分?

「知識」と「意識」の同時強化を目指そう

コンプライアンス違反は、「過失」と「違反」の2種類に分けることができます。同じ不正行為でも、両者には大きな隔たりがあります。それぞれについて見てみましょう。

コンプライアンス違反の種類

- 過失:ルールを知らなかった

対策 → 適宜ルールを追加・改定し、その上で知識を社内教育で更新し、強化する - 違反:ルールを知っていても破る

対策 → 単に知識を強化するだけでは不十分。一人ひとりが納得感を得られる研修で、意識を変える(意識改革)

ルールを認識していても引き起こすコンプライアンス違反がある限り、知識の強化だけでは不十分といえるでしょう。研修を充実させているのに不正行為が続く企業は、ルールを守る意識やモチベーションが醸成されていないかもしれません。

「ルールを守る必要がない」「ルールを破った方が得」「ルールを破ってもバレないから平気」と考える違反の芽を摘み、「ルールを守った方が得」「ルールを破ったら大変なことになる」という意識を浸透させることが大切です。

その鍵となるのは、人のモラルとマナーです。企業は組織であり、組織は人で構成されています。企業活動が人によって行われるように、コンプライアンス違反を起こすのも人です。コミュニケーションや情報共有が健全で、従業員全員が礼儀正しく相手を尊重する職場では、違反は生まれにくくなります。

人・組織・職場を健全に保ち、企業を守るために

コンプライアンスは、全員で取り組む!

コンプライアンス違反を発見した企業の中には、目に見える事象だけに対応してしまい、同じような不正行為を繰り返してしまうケースがあります。

例えばパワハラなどのコンプライアンス違反に対しては、被害者への聞き取り調査や加害者の処分などが行われるでしょう。ところが当事者や関係者への対処だけでは、十分とはいえません。再発防止を目指すには、真の原因を明らかにし、具体的かつ的確な対策を講じる必要があります。原因は加害者だけにあるのではなく、ギスギスした人間関係や閉鎖的な組織風土にもあるのかもしれません。

さまざまなコンプライアンスの課題に共通するのは、「人・組織」と「職場(現場)」です。対策を講じる際は、常にこの2つの視点で見直してみると効果的です。

人・組織

- 全員が実行責任者として、真の原因を究明する

- 原因究明後、できるだけ現場主導で防止対策を立てる

- 管理責任者は対策の目的を明確に伝え、その意味が理解されるように「伝わる努力」をする

職場(現場)

- 情報を隠ぺいせず共有できる、風通しのよさ

- 立場関係なく互いを尊重する、信頼関係

- 仕事が楽しくなる明るい雰囲気

従業員全員が自らを当事者と捉え「人・組織」「職場(現場)」を健全に保ち、コンプライアンス意識の活性化を目指すことで、違反の根を断ちます。すると潜在的リスクが見える化し、未然防止につながります。

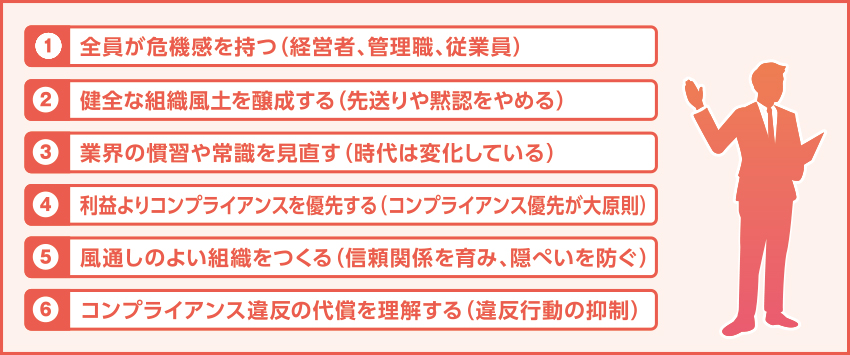

最後に、組織にコンプライアンスを定着させるポイントをまとめます。

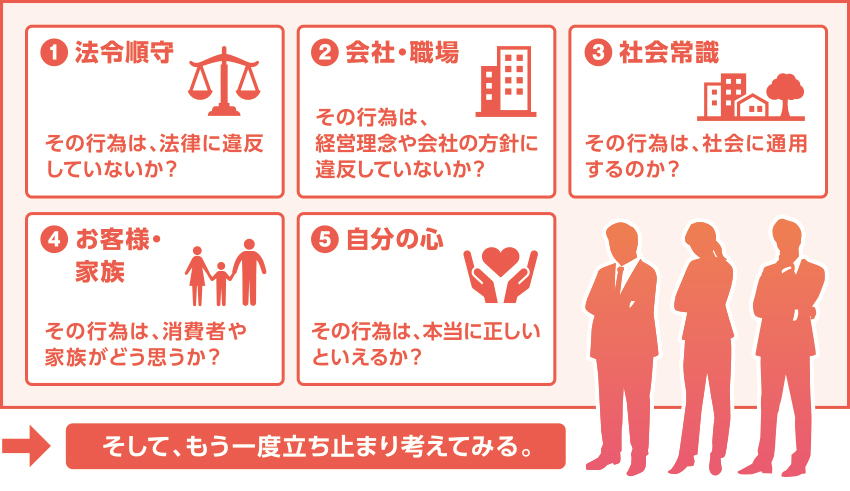

そして、もしどうすべきか判断に迷った場合は、行動する前に次の質問を自分に問いかけてみましょう。

一人ひとりがコンプライアンスを順守する意識を持ち、実践していくことが企業としての価値を向上させることにつながるでしょう。

富士フイルムグループの取り組み

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動をとること」と定義しています。企業活動の基本ポリシーとして「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図るとともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動においてコンプライアンスを優先することを富士フイルムグループ全従業員に周知徹底しています。

PROFILE

- 塚脇 吉典つかわき・よしのり

- 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会理事。「コンプライアンス経営」に関する啓発や、情報セキュリティ対策(導入・運用・保守)支援、BCP対策など幅広く活動する。伊東市情報公開審査会/伊東市個人情報保護審査会委員。2018年JCPA出版より『組織は人、人の心を動かし、組織を変える56の法則』を出版、「見える化分析カード」を用いた企業リスク診断システムを発表。

イラスト:佐々木 公(イラストレーター)

記事公開:2022年12月

情報は公開時点のものです