わかる!コンプライアンス

最近よく話題になるものの、意外と意識しづらいコンプライアンス。基礎知識、違反を防ぐ方法などを解説します。

vol.3

ますます増えるパワハラと、

始まる「パワハラ防止法」

変化に対応できる、健全な職場づくりとは?

パワハラは部下でも加害者に!

「パワハラ防止法」もスタート

景気の先行きがますます不透明な中、厚生労働省が設置する総合労働相談コーナーへのパワハラの相談数が増えています。平成28年度の厚生労働省による「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した従業員は32.5%にのぼりました。平成24年度の調査では25.3%だったことから、パワハラ被害は年々増加していることがわかります。

パワハラ(パワーハラスメント)とは、地位・権力・知識などの有利な立場を使ったいじめや嫌がらせです。「自分は上司じゃないから、パワハラの加害者にはならない」と考える人がいますが、それは違います。パワハラが発生するのは上司から部下だけではありません。同僚や部下からのパワハラもあります。例えば同僚に情報を共有しない、部下が気に入らない上司の指示を無視する、といったこともパワハラになります。パワハラはさまざまな関係の中で起こり、誰でも加害者になるものなのです。

こうしたパワハラへの対処も同時に進んでいます。2020年6月には大企業を対象に労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、事業者へパワハラを防止するための措置が義務づけられました。これには ①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発措置、②苦情などに対する相談体制の整備、③被害を受けた労働者へのケアや再発防止といった項目が並んでいます。

さらに、パワハラ防止法の対象は2022年4月には中小企業にも広げられることになっており、多くの事業者が対応に追われているのが今の状況です。

パワハラが続出する

ブラック職場の共通点とは?

「パワハラ防止法」で定義されている職場におけるパワハラには、下記の要素があります。

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの(精神的・身体的苦痛を与える言動)

これらが職場では下記のような具体的事例となって表れます。

- 能力否定:ミスや成績不良をみんなの前で執拗に叱る。

- 無視:仕事に必要な情報が共有されない。仕事や具体的な指示が与えられない。

- 脅迫:退職を迫る。嫌味を言う、暗に脅かす。

- 個の侵害:差別的なことを言う、容姿などを笑いのネタにする。

- 権利否定:休暇や早退などを許可しない。必要な研修が受けられない。

前述の厚労省の調査によると、職場の嫌がらせから生じた精神障害等での労災保険の支給決定件数は増加傾向にあります。パワハラを防ぐことができず労災認定となり、企業賠償となった場合は、訴訟や賠償リスク、ブランドイメージの失墜など企業に甚大な影響を与えることになります。さらに優秀な人材の流出も招き、生産性は確実に低下するでしょう。

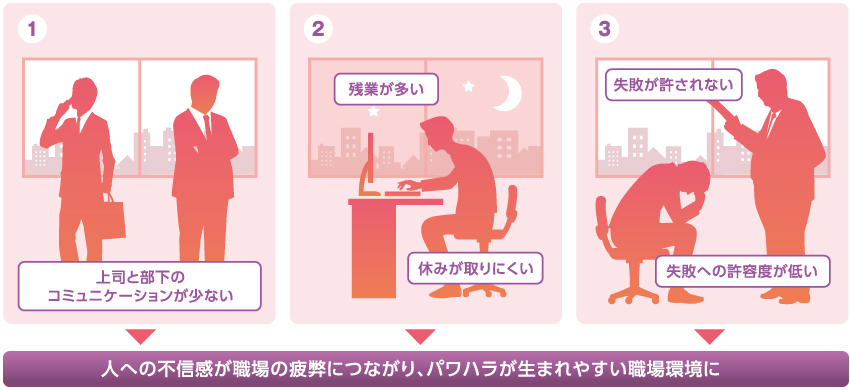

パワハラを生み出す職場には、①上司と部下のコミュニケーションが少ない、②残業が多い/休みが取りにくい、③失敗が許されない/失敗への許容度が低い、といったことが共通しています。パワハラは目の前にいる相手を尊重しない気持ちから起こります。こうした気持ちで行動する人への不信感が職場に対するあきらめを生み、モチベーションや生産性を低下させていきます。メンバーの疲弊した環境がパワハラを生じさせる土壌を作ります。企業に大きなダメージを与えるパワハラを防止するためには、職場での「信頼感」と「心の通い合い」に立ち返ることが重要です。

部下を叱るのが恐い!

そんな上司は部下のよいところを見つけることから

パワハラが問題視される中で、「部下を叱れない」という上司が増えています。よかれと思って部下に投げかけた言葉がパワハラと受け取られ、訴えられたらどうしよう、と思うと何も言えなくなるようです。

これからの上司に求められているのは「しこりが残らない叱り方」です。そのためには、人前で叱らないなどの工夫はもちろん、一人ひとりの部下をよく知ることが重要。叱るときはよいところも褒めることで、部下は上司が自分を理解し尊重していると感じ、パワハラと感じにくくなります。

もちろん組織の文化は、職場によって大きく異なります。部下を細やかにフォローする職場もあれば、上司の背中を見て学べという職場もあるでしょう。「パワハラを防止するには、上司のキャラクターや職場の文化を変えなくてはいけないのか」と思うかもしれませんが、その必要はありません。変えなければならないのは部下と接する際の「心」です。どんな職場であっても一緒に働く仲間を大切にし、その人のよいところを探すようにすれば自ずと感謝の言葉が日常的に交わされるようになり、パワハラを生み出す土壌は改善されていきます。

富士フイルムグループの取り組み

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動をとること」と定義しています。企業活動の基本ポリシーとして「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図るとともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動においてコンプライアンスを優先することを富士フイルムグループ全従業員に周知徹底しています。

PROFILE

- 塚脇 吉典つかわき・よしのり

- 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会理事。「コンプライアンス経営」に関する啓発や、情報セキュリティ対策(導入・運用・保守)支援、BCP対策など幅広く活動する。伊東市情報公開審査会/伊東市個人情報保護審査会委員。2018年JCPA出版より『組織は人、人の心を動かし、組織を変える56の法則』出版、「見える化分析カード」を用いた企業リスク診断システムを発表。

イラスト:佐々木 公(イラストレーター)

記事公開:2020年11月

情報は公開時点のものです