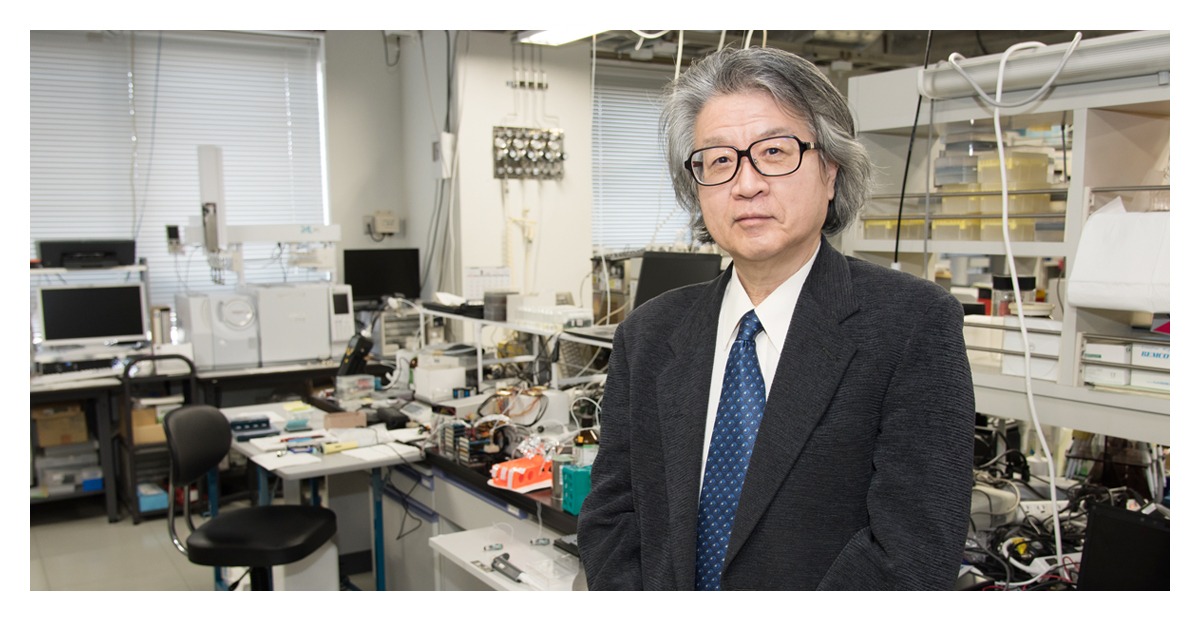

“味覚”という主観的な体験を客観的に測定する「味覚センサー」を開発した

九州大学の都甲 潔教授。

2013年に紫綬褒章を受章するなど、その名は国内外に響き渡っている。

「仕事も家庭も人生の一部。分けて考えたことなどない」と笑い飛ばす一方で

「自己満足の研究などあり得ない」と、市場のニーズに謙虚に耳を傾ける姿勢を貫く。

豪快さと繊細さを併せ持つ、希代の研究者の本音に迫った。

Going Beyond

〜 その先を創る 〜開放的な雰囲気で

ディスカッションを楽しむこと。

研究の新たな可能性は、

そこから広がる。

九州大学大学院システム情報科学研究院主幹教授都甲 潔 氏

食品に含まれる成分量ではなく、

「味」そのものをダイレクトに測定したかった。

- 先生が開発された「味覚センサー」の概要を教えてください。

-

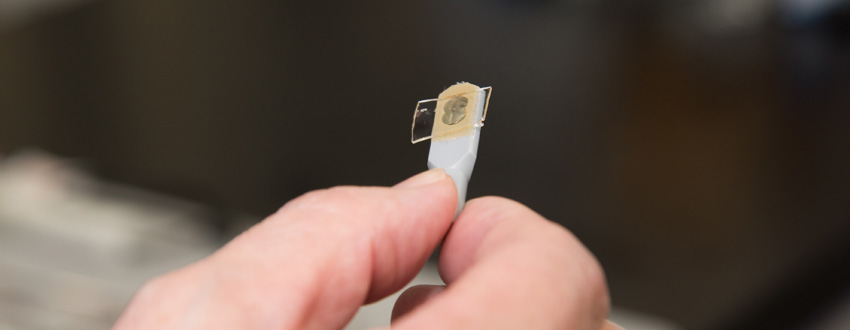

甘い・苦いといった味覚は、そのものがカタチとして存在するわけではありません。例えば、甘味を含んだ化学物質が人間の舌に触れるとします。すると、甘味を感知する細胞を覆っている生体膜が化学反応を起こし、膜の内側と外側の電圧差に変化が生じます。これが神経から脳に伝わると、ヒトは「甘い」と認識するのです。つまり味覚は、ヒトの舌の神経を流れる電気作用が出発点なのです。このような人間の舌と同じような電気の仕組みを持った装置が、「味覚センサー」です。

- 電子工学技術で人間の舌を作った、ということですね。

- そうです。甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の基本の味覚に加え、渋味や人工甘味料などを測定できるセンサーを開発しました。その性能は、人間の舌とほぼ変わらないところまできています。

研究を始めた1980年代は、味覚という主観的な体験を数値化するという発想自体がありませんでした。当時、みそ汁の塩分を測る装置はありましたが、これは、みそ汁に含まれる塩化ナトリウムの量を量るもの。甘味・塩味・酸味・苦味・うま味が総合的にどう含まれているのか、味そのものをダイレクトに測ることはできませんでした。私はそれでは納得できなかったのです。 - それを独自の技術でカバーしたということでしょうか?

- はい。「味覚センサー」を作るには、高度な技術が必要でした。例えば、人間の舌と同じように、「甘味」「塩味」など一種類の味質にのみ応答するようにセンサーを作成し、味の数だけ用意しました。そうすることで、総合的な味を解析しています。そこには、専門的な電子工学技術を駆使しています。

しかし、もっと重要なのは、「味」という、極めて主観的で曖昧なものを測るという根本の発想です。私が知りたかったのは、みそ汁に含まれている塩化ナトリウムの量ではなく、「このみそ汁はうまい!」と思わせる味の全体像。マクロな視点でみそ汁のおいしさを把握したかったのです。

おそらく普通の研究者なら、こうした観点は持てなかったでしょう。私の研究分野は理系ですが、哲学や文化人類学にも興味がありました。「日本人がおいしいと思うラーメンの味は、中国のラーメンの味と違うのかな?」「外国人は日本料理に含まれる“うま味”をきちんと味わっているのかな?」。そんな食文化への素朴な疑問が、「味覚センサー」の開発へと私を突き動かしたのです。

走り続けられたのは、

社会の期待に応えたかったから。

- 研究分野だけでなく、幅広いことに興味をもつことが重要なのですね。

- というよりも、これは趣味、これが仕事、これが研究、と分けて考えて行動することが性に合わないのです。家族団らんをする中で、急にアイデアが浮かんだら、走り書きのメモをするというような生活を長年続けてきました。オンもオフも全部丸ごと私の人生。細分化することにあまり意味を感じていません。

- 先ほどの「味」の話と似ていますね。

- おっしゃるとおりです。しかし、「あなたにとって、研究=趣味か?」と言われたら、それも少し違う気がします。確かに、研究の出発点は「味って何だろう?」という個人的な知的好奇心でした。しかし、30年以上にわたって続けられてきた最も大きな要因は、お客さま、あるいは業界からの大きな期待でした。

1993年に発表した「味覚センサー」は、独創性が高く評価されましたが、実は「甘味」を測ることはできませんでした。というのも、砂糖などの甘味のある化学物質は電気を帯びておらず、私が開発した装置では捉えにくかったからです。「それを改善してほしい」という強い声が私の研究意欲を後押しし、ほぼ人間と同じレベルの性能を持った「味覚センサー」の開発へとつながったのです。

人間、自分の欲求だけで大きな成果を挙げることなどできません。「相手の期待に応えたい。困りごとを解決したい」。その思いが不可能を可能に変え、自分の成長を促します。 - そこまで研究に打ち込んだら、ご家族からの不満もあったのでは?

- とんでもない! 私は土日も休みなく働く一方、平日は午後7時ごろに帰宅し、夕食は家族みんなで食べていました。早く帰って家事も手伝うし、子育てもする。その合間に研究もする。妻からは「お父さんは本当に家族思いだね」と感謝されるくらいです。

もちろん、こうした働き方をすべての人に推奨するのではありません。皆さんに考えてほしいのは、誰かの生き方をまねするのではなく、組織のルールに反しない限りで、一人ひとりにとって最適な生活のリズムを自ら作っていってほしいということです。

恨みっこなしで、議論する。

それが本当の「discuss」。

- ご自身の研究にいそしむ一方、若手研究者の育成にも力を入れていますね。

- やはり大学には、研究と教育の両輪が必要です。どちらかが欠けては成立しません。

1対1だと、どうしても「教える」「教わる」という一方的な構図になってしまいます。基礎学力をたたき込む場ならそれでよいのですが、未知の領域にトライする大学院や研究機関などの場には適しません。そこで私の研究室では、年齢や経験をリセットし、皆が、同じフィールドに立って、ディスカッションすることを大切にしています。年次の若い学生でも、ユニークなアイデアがあれば、みんなで評価し、「面白いからやってみよう!」とけしかける。逆に、私や准教授の意見が否定されてしまうこともある。それでよいのです。私自身、分からないことに挑戦しているのですから。 - なんでも言い合える雰囲気が大事なのですね。

- 「discuss」という言葉を分解すると、否定を意味する「dis」と、相手を呪(まじな)うことを意味する「cuss」となります。「呪う」を否定する、つまり「恨みっこなし!」。最低限の礼儀さえあれば、何を言っても言われても構わない。そのような開放的で明るい雰囲気こそ、研究者のモチベーションを高めるのではないでしょうか。

PROFILE

- 都甲 潔 氏

- 九州大学大学院システム情報科学研究院主幹教授、同大学 味覚・嗅覚センサ研究開発センター センター長、工学博士。

1953年福岡県生まれ。九州大学工学部電子工学科卒業。同大学院博士課程を修了。その後も研究職に従事し、九州大学工学部教授に。1993年、世界で初めてとなる「味覚センサー」を開発。その後も「味覚センサー」の改善と普及に努め、2013年に紫綬褒賞を受章。

記事公開:2017年4月