食料品や日用品、家電、自動車、衣類、家具など、私たちの生活に欠かせない

多くのものは、工場でつくられています。しかし、人手不足や国際競争力の低迷、

そして生産設備の老朽化など、日本のモノづくりは多くの課題に直面しています。

そうした課題をテクノロジーで解決して競争力を高め、持続可能なモノづくりを

実現する手段として期待されているのが「スマートファクトリー」です。

今回は、スマートファクトリーの基礎知識、メリットと導入事例、

課題と展望についてご紹介します。

Reading keywords

これからのモノづくりに不可欠!?

「スマートファクトリー」とは。

先進のテクノロジーで

モノづくりをスマート化

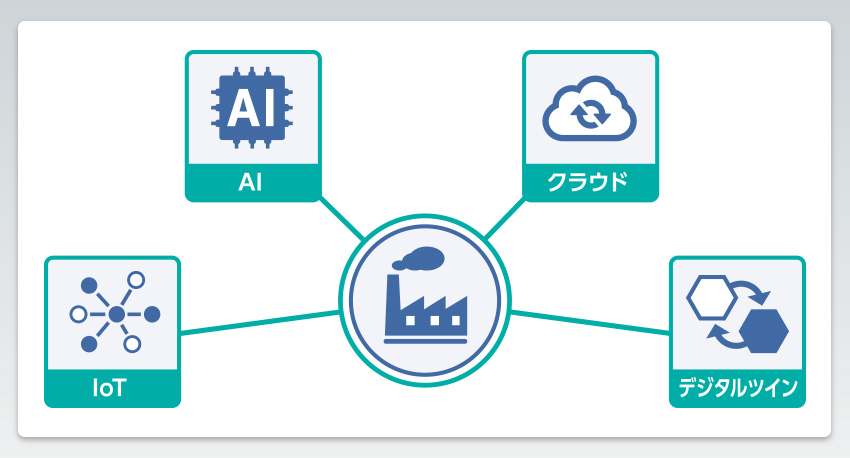

「スマートファクトリー」とは、IoT(モノのインターネット)などの技術と製造技術を融合させた次世代型の工場です。工場にはモノづくりの工程ごとに機器や設備が配置され、それぞれの工程で生産設備の稼働状況データや作業状況データ、製品の品質データなど、さまざまなデータが必要となります。スマートファクトリーではAI(人工知能)やIoT技術によって機器や設備をネットワークでつなぎ、各工程のデジタルデータを収集。工場で起きていることのすべてをリアルタイムで可視化し、得られたデータを分析することで、業務プロセスの改善や品質・生産性の持続的かつ発展的な向上を図ります。設計や製造、機器や設備の保守など、製造工程全体をDX化した工場と言ってもいいでしょう。

スマートファクトリーの概念は、ドイツ政府が2011年に提唱した「Industry 4.0」から生まれました。Industry 4.0は第4次産業革命とも呼ばれ、最新技術によってモノづくりの作業や工程を自動化し、効率性・生産性を向上させる取り組みのこと。日本では2016年に政府が経済発展と社会的課題の解決の両立を目指す「Society 5.0」を提唱しており、スマートファクトリー化の取り組みが進んでいます。

スマートファクトリーは、次のような最先端のデジタル技術の活用によって実現されます。

- ●IoT

- 工場の機器や設備にインターネット接続機能をつけることで、それらの状態を遠隔で把握・制御できるようにします。工場の設備が古くても、IoTデバイスを取り付ければ最新の技術を活用できる場合もあります。

- ●AI

- 大量のデータからAIにパターンを学習させ、予測や意思決定を行わせることができます。例えば、工場内の自動化システムをAIによって常に最適化することで、製造プロセスの効率化や異常検知、品質管理などが可能になります。また、設備の異常や故障の事前予測や早期発見、早期対応ができるようになります。長年蓄積されてきたデータを、工場の生産性向上やイノベーションに役立てることも可能です。

- ●クラウドコンピューティング

- クラウド接続により、工場のあらゆるデータや情報をスムーズに共有できます。各部門がリアルタイムでデータを確認・活用できるため、工場内だけでなくサプライチェーン全体の可視化も可能になります。

- ●デジタルツイン

- 現実世界のモノや環境を仮想空間上に再現する「デジタルツイン」を活用し、工場の設備やシステムの正確な仮想モデルをつくれば、リスクを最小限に抑えながら、新しい改善策を試すことができます。VR(仮想現実)技術やAR(拡張現実)技術と組み合わせれば、実際の工場で行うのと同じように、作業の手順確認や作業者の訓練、新たな取り組みの試行などをすることができます。

モノづくりを可視化し

生産性や品質を向上

スマートファクトリーは、次のような特徴によって、モノづくりの課題を解決します。

一つは「生産状況の可視化」です。センサーやカメラ、管理システムなどを使えば、作業の様子やものの動きなど、工場内でのさまざまな情報をデータとして収集・分析でき、モノづくりの状況がリアルタイムに把握できるようになります。そのため、変化にも素早く対応しやすくなるとともに、コストを抑えながら高品質な製品づくりにつながります。

また、「作業工程の最適化や在庫管理の自動化」など、データに基づいた改善も期待できます。経営者もAIやIoT技術によってこれまでには見えなかった課題を発見することができ、低リスク・高収益なモノづくりにつながるでしょう。

そして、スマートファクトリーでは、生産現場でのデータと市場の需給データを活用して、生産量の予測や新製品開発などの「シミュレーション」ができるようになります。需要の変化に合わせて、最適なタイミングで適切にリソースを配分することが可能になります。

さらに、ベテラン技術者の技術やノウハウをデータ化して、次世代技術者の育成に生かすことができます。少子高齢化で生産年齢人口が減少する中、「人材不足の解消や熟練技術の継承」は大きな課題です。データやツールを十分に活用することで、次世代の技術者に対して円滑な技術継承が可能になります。

モノづくりの新たな可能性が

豊かな未来を築く

こうした数々のメリットから、すでに多くのスマートファクトリーが稼働しています。それぞれどのような課題があり、その課題をスマートファクトリー化によりどう克服したのか、いくつかの事例をご紹介しましょう。

- ●電気/電子メーカー

- 課題:リードタイム短縮、全体最適となるスケジュールの設定、属人的作業の改善

特徴:サプライチェーン全体の最適化、クラウド基盤による情報共有、顧客との協創による品質・作業効率向上

効果:ある製品の生産リードタイムを50%短縮、保守部品調達の手配期間を3カ月から1カ月に短縮 - ●食品メーカー

- 課題:商品パッケージの校正作業の効率化と精度向上

特徴:AIツールによる校正作業の自動化

効果:作業時間3割削減、担当者のクリエイティブな業務への集中 - ●自動車メーカー

- 課題:生産ライン構築・計画変更の効率化

特徴:AIシミュレーションによる意思決定支援

効果:生産ライン構築・計画変更を10倍以上高速化 - ●酒造メーカー

- 課題:もろみ(日本酒のもとになる発酵中の液体)の温度管理など、醸造中の管理効率化

特徴:IoTセンサーやカメラで酒造タンク・ろ過室の状況を遠隔監視、クラウドにデータを蓄積

効果:遠隔での温度管理、データに基づいた品質管理・技術の継承 - ●楽器/音響メーカー

- 課題:工場ごとに独立したシステムやデータ管理

特徴:データ管理の標準化、データ可視化ツール導入、デジタルツインの活用

効果:データの一元化、遠隔での生産管理、ある製品の生産性が16%向上

メリットの多いスマートファクトリーですが、導入・運用にはいくつかの課題もあります。そのひとつがコストです。スマートファクトリー化のための機器やシステムを新たに導入するためのコストと、それらをメンテナンスするコストがかかります。古い設備の中にはスマート化できないものもあり、入れ替えが必要になる場合もあるでしょう。また、スマートファクトリーはネットワーク接続が欠かせないため、サイバー攻撃や情報漏えいなどに対するセキュリティ強化も欠かせません。

しかし、そうした課題を乗り越えた先に待つのは、生産性や品質の大幅な向上や新たなビジネスモデルの創出、持続可能な製造業の実現など、モノづくりの新たな可能性です。それは製造業の未来だけでなく、社会全体の未来を切り拓く鍵となることでしょう。スマートファクトリーのさらなる進展が期待されます。

「スマートファクトリー」に関連する富士フイルムの製品・サービス

-

- 印刷スマートファクトリー

- 印刷業界は今「人材不足」「小ロット・多品種対応」「稼働率低下」といった課題への取り組みに迫られています。富士フイルムグループは印刷物の生産における「人」・「工程」・「設備」に関する情報をシームレスにつなぎ、それぞれの観点から生産環境の最適化をご支援します。

- 生産環境の最適化による「スマートファクトリー」の実現

-

- マシンビジョンレンズ

- 産業用ロボットの「眼」として、製造ラインの製品検査や計測などで使用する幅広いラインアップを揃えたマシンビジョンカメラ用レンズ。

- FUJINON マシンビジョンレンズ

記事公開:2024年5月

情報は公開時点のものです