酸素と結びついて、生命に不可欠な水をつくる水素。

その水素が、私たちの未来にも不可欠な存在になるかもしれません。

一刻も早い地球温暖化対策が叫ばれる今、水素エネルギーがその切り札になる

可能性があるのです。なぜ今、水素なのか。どんなビジネスチャンスがあるのか。

世界をリードする日本の技術力をどう生かすのか。

そして、本格的な普及に向けた課題は何か──。

今回は、水素エネルギーの「いま」と「これから」を解説します。

Reading keywords

究極のクリーンエネルギー!?

「水素エネルギー」の今と未来。

今なぜ水素エネルギーが注目されている?

その3つの理由とは

「水素エネルギー」とは、水素が酸素と結合する際に放出されるエネルギーのことです。注目される理由は大きく3つあります。

1つ目は、燃料として使用しても二酸化炭素(CO2)を排出せず、カーボンニュートラルに大きく貢献するエネルギーであることです。水素は、酸素と化合する際にエネルギーを放出しますが、その時に発生するのは水だけです。地球温暖化の原因とされるCO2を出しません。

2つ目は、多様な方法で製造できる「フレキシブルなエネルギー」であることです。水素は、石油や天然ガスなどの化石燃料、メタノールやエタノール、下水の汚泥、廃棄されたプラスチックなど、さまざまな資源からつくることが可能です。水を電気分解してつくることもできます。

3つ目は、日本のエネルギー安全保障に貢献できることです。日本は現在、1次エネルギーの90%以上を海外からの化石燃料に依存しています。しかし国際情勢によっては、将来安定的な輸入が難しくなる可能性もあります。その点、水素は国内でも製造できます。さらに、現在はあまり利用がされていないエネルギー源(褐炭など)や再生可能エネルギーなど、安価な資源を利用して水素をつくることもでき、エネルギー調達先の多角化につながることが期待されています。

これらの利点から、政府は2040年までに年間1,200万トンの水素導入を目指しています。また、水素エネルギー活用機器・システムの国内市場は2030年度には6,633億円に達すると予測されています。

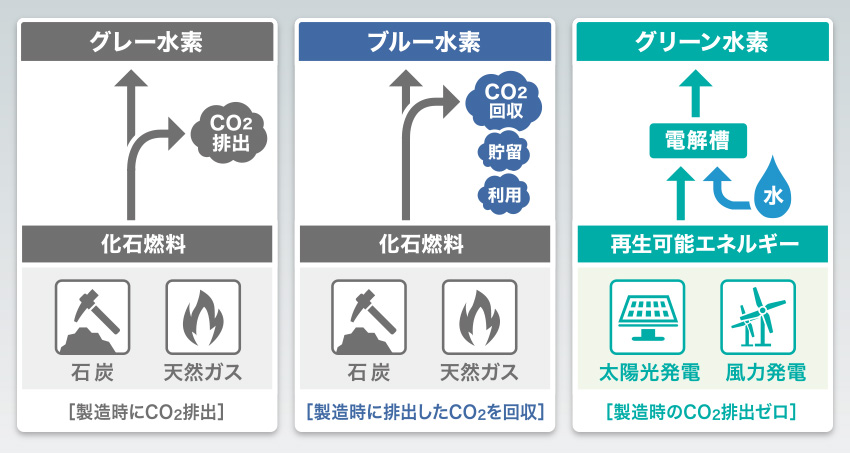

ところで、一口に水素エネルギーといっても、そのすべてがクリーンエネルギーとはいい切れないことをご存じですか? 実は水素にはグレー、ブルー、グリーンの3種類があるのです。もちろん水素に色が付いているわけではありません。製造に利用する原料や製造方法による区別です。

「グレー水素」は、石炭や天然ガスなどの化石燃料から製造される水素です。低コストでつくれるため現在の主流ですが、製造時にCO2が発生します。そのCO2を「CCS/CCUS技術」(CO2を分離・回収し、貯留したり利用したりする技術)で回収し、製造時のCO2発生を抑えたものが「ブルー水素」です。

一方、「グリーン水素」は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いた発電によって、水を電気分解してつくられます。製造時にCO2を出さないため「究極のクリーンエネルギー」と呼ばれています。

製造時もCO2を排出しないため、いいことずくめのグリーン水素ですが、ネックとなるのが価格です。日本では、現在100円/Nm3(ノルマル立方メートル。気体の体積を表す単位)で販売されている水素の供給コストを、2030年に30円、2050年には20円程度にすることを目指しています。

すでに始まっている利用例

水素エネルギーの現在地

未来のエネルギーのように思うかもしれませんが、水素エネルギーの活用は、すでに暮らしのさまざまな場面で始まっています。その代表例が、燃料電池自動車(FCV)と家庭用燃料電池「エネファーム」です。

また、自動車については、電気自動車(EV)へのシフトを重視する欧米に対して、国内自動車メーカーの多くは全方位戦略の下、多様な選択肢を追求。FCVや水素を内燃機関の燃料として利用する水素エンジン車(HICEV)、EVとHICEVを組み合わせたハイブリッド車などの研究開発が進んでいます。

FCVは、燃料電池内で水素と酸素を化学反応させて発電し、その電気でモーターを動かす自動車です。走行時にCO2を排出せず、燃料補給も3分程度とEVに比べて短時間です。しかも国産の最新モデルでは、1回の水素補給で約850km(参考値)というガソリン車とまったく遜色ないレベルの走行距離を実現しています。ネックは価格で、この最新モデルの場合、900万円に迫ります。一般的な自動車よりも高価ですが、普及が進めば量産効果が期待できるでしょう。また、FCVに水素を供給する水素ステーションの数は、全国で155カ所(2024年12月2日現在)と設置場所が限られており、普及においてはインフラ整備も課題です。

燃料電池の活用は物流分野でも進み、燃料電池式のトラックやフォークリフト、クレーンなどが開発され、複数の陸運会社や小売会社で実証実験が行われています。倉庫や空港、港湾などの物流拠点での需要が期待され、一部の地方自治体では導入促進策も打ち出されています。

また、家庭用燃料電池「エネファーム」は、日本が世界に先駆けて実用化に成功した技術です。都市ガスやLPガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電するシステムで、発電時の熱も給湯などに利用できます。これにより、省エネとCO2削減を実現します。CO2排出量に換算すると1家庭当たり年間約1.4~1.5トン削減することができ、これは3,000m2ものブナの森林が吸収するCO2量に相当します。

日本がエネルギー大国になる日も?

水素社会実現への課題と展望

意外に思われるかもしれませんが、日本は水素関連技術において世界をリードする存在です。2011年から2020年の間の水素関連の特許出願数では世界シェア24%で国別トップの座を占め、特に製造、サプライチェーンを含めた輸送・貯蔵、最終用途において強みを示しています。

水素エネルギーの実用化に向けて企業の動きも活発で、例えば次のような取り組みが進んでいます。

- 再生可能エネルギーを利用して水素を製造する大型アルカリ水電解システムの開発に取り組み、2025年までの商業化を目指す(総合化学メーカー)

- 再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて貯蔵するシステムを開発(建設会社)

- 世界初の液化水素運搬船を製造。オーストラリアで製造された水素を輸送する試験的プロジェクトにも成功(総合重工業)

一方で、水素エネルギーの実用化には課題も存在します。最大の課題は、やはりコストです。製造コストの低減やインフラ整備費用の削減が不可欠です。また、水素の製造から輸送、貯蔵、利用に至る一貫したサプライチェーンの構築も必要です。

それでも2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、水素エネルギーへの期待は高まる一方です。国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、2050年には年間76億トンのCO2回収が必要とされており、目標達成のためにはCO2の排出総量はできるだけ少ないことが望ましく、CO2を排出しない水素エネルギーの利用が不可欠であると考えられているためです。

さらに水素エネルギーの普及は、製造業における新たな事業機会の創出や、地域におけるエネルギーの地産地消の実現、国際競争力の強化、そしてエネルギー自給率の向上など、さまざまな波及効果をも、もたらす可能性を秘めています。

課題は確かに存在します。しかし、その克服に向けた取り組みが、新たなイノベーションを生み出し、持続可能な社会の実現に貢献するのではないでしょうか。そしていつか、無尽蔵の資源ともいえる海水から水素を安価に取り出す技術が確立されれば、四方を海に囲まれた日本がエネルギー大国となることも──。この世で最も軽くて小さい元素である水素から、そんな壮大な夢まで見えてきそうです。

「水素エネルギー」に関連する富士フイルムの取り組み

-

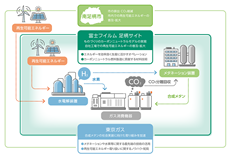

- モノづくりのカーボンニュートラルモデルの確立に向けて、エネルギー会社、地方自治体と連携

- 2022年、富士フイルムは、東京ガス、南足柄市と「脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定」を締結しました。モノづくりにおけるカーボンニュートラルモデルの確立に動き始めています。

- 富士フイルムの取り組みについてはこちらから

記事公開:2025年2月

情報は公開時点のものです