わかる!コンプライアンス

最近よく話題になるものの、意外と意識しづらいコンプライアンス。基礎知識、違反を防ぐ方法などを解説します。

vol.2

あなたのその言動、大丈夫?

セクハラが起きない職場とは?

昔の女性はつくり笑いで我慢?

セクハラには社会の変化との密接な関わりが

企業のコンプライアンスを考えるときに、決して無視できないのがハラスメントです。とりわけ「ついやってしまった」「そんなつもりじゃなかった」では済まされない、セクハラについて知っておきましょう。

職場でのセクシュアルハラスメント、通称セクハラは、頻繁にニュースになっています。以前は男性が女性の身体に触れたり、性的なことを言ったりすることがセクハラとしてよく取り上げられていましたが、最近ではセクハラとされる言動はより幅広いものに変化しています。人によっては「えっ、これもセクハラになるの?」と感じることもあるようです。他方、以前から欧米では男性から女性だけでなく、女性から男性へのセクハラも問題視されており、日本でも女性活用推進を背景にこのような考え方が注目されるようになってきました。

昔の職場は男性のみが活躍し、女性は補助的業務というところが少なくありませんでした。過去にはお茶くみや掃除などは女性がするもの、女性は結婚で寿退職をするものといった考え方もあり、現在のように独身で仕事を続けたり、結婚や出産を経て職場に復帰したりする女性は少数で、そのための制度も十分ではありませんでした。さらに男性優位の階層組織の中で、多くの女性は、セクハラを我慢せざるを得なかった部分がありました。

しかし、社会参加をする女性の増加に伴って、2007年には「セクハラ防止法」とも呼ばれる改正男女雇用機会均等法が施行され、採用・昇進・昇給・教育訓練などにおける職場の男女平等が徹底されるようになりました。これにより企業で活躍する女性がさらに増加し、女性管理職も増えていっています。さらに、2015年には「すべての女性が輝く社会づくり」をうたう女性活躍推進法が制定されました。現在は一人ひとりの多様性を尊重し、ダイバーシティを意識した働き方に向けて社会が動き出しています。

その発言、本当に大丈夫?

セクハラの定義を確認しておこう

ここでセクハラの定義を確認してみましょう。セクハラとは、「他者を不快にさせる性的な言動」を指し、大きく分けると2種類あります。性的な言動によって相手を不快にし、能力の発揮に悪影響を生じさせるものは「環境型セクハラ」、不快な言動を拒否したことを理由に労働条件を悪化させ、相手を働きにくくさせるものは「対価型セクハラ」と呼ばれます。

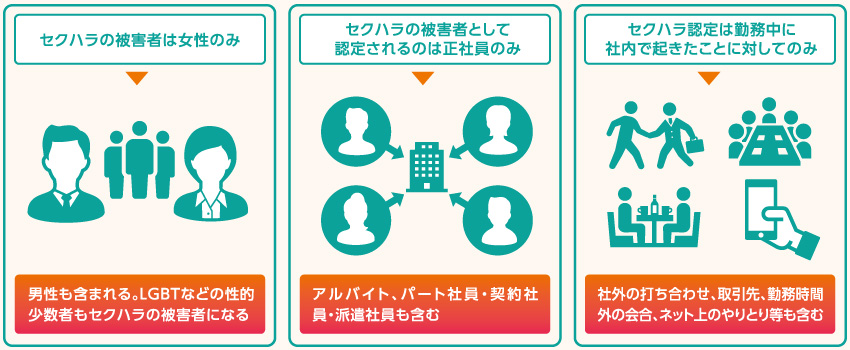

セクハラ被害者とされる対象には、女性だけでなく男性も含まれます。さらに2016年には厚生労働省のセクハラ指針が改正され、LGBTなどの性的少数者もセクハラ被害者の対象とされるように。性的少数者の当事者が職場にいる可能性をふまえた配慮が必要と示されました。雇用形態も、正社員だけでなくアルバイト、パート社員・契約社員・派遣社員ももちろんその対象となります。

また、「会社の外ならセクハラにならない」と思う方がいるかもしれませんが、社外の打ち合わせや取引先、勤務時間外の会合も業務の延長線上にあればそれは職場として扱われます。またリアルな場だけでなく、SNSなどのネットでの性的な言動が職場のセクハラとして認定されることもあります。

セクハラの定義は相手が不快か否かによるため、どんな行為がセクハラに当たるのか、その線引きに悩む方は多いのではないでしょうか。職場におけるセクハラを考える際、忘れてはいけないのは「その言動を相手はどう受け取るか」ということです。「自分は上司だから、これくらい言っても許されるはずだ」「異性はこういうことを喜ぶものだ」という勝手な思い込みは、たとえ悪気がなくとも相手を尊重しないセクハラにつながりがちです。

セクハラは「性的な言動」が問題になったもの。その性的な言動は仕事に必要なものなのか、また一緒に働く人はその言動をどう思うのかという視点を常に意識することが必要です。

「軽い冗談」が会社を潰す!

セクハラを防ぐ、最も大切なヒントとは

では実際にセクハラで訴えられたらどうなるのでしょうか。

まず、第1回 で紹介した通り、ハラスメントにより訴訟に発展すると、会社だけでなく加害者個人にも多額の賠償金が請求されることは免れません。また、現代社会において、セクハラによる不祥事は大きな損失をもたらします。そして「セクハラを起こした会社」という事実は企業のブランドイメージを大きく失墜させ、優秀な人材から会社を去っていき、代わりの人材の採用にも困難をきたすことに。「軽い冗談」のつもりのセクハラは、会社の経営を傾かせる恐ろしい力を持っていることを忘れてはいけません。

セクハラを防ぐには、職場での信頼関係構築が大きな鍵となります。一人ひとりの価値観、立場、能力の違いを認め合い、相手を受け止めて人格を尊重しあう環境であれば、セクハラは起きにくいでしょう。

万が一相手を不快にしてしまう言動があっても、気になったらすぐ注意しあってその後に改善できれば、問題の芽を早期に摘み取ることができます。セクハラを防止するコンプライアンスというと難しく聞こえますが、大切なのは人間としての根底をなす「信頼感」と「心の通い合い」なのです。

富士フイルムグループの取り組み

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動をとること」と定義しています。企業活動の基本ポリシーとして「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」を制定し、法令や社会倫理に則った活動の徹底を図るとともに、コンプライアンス宣言を通じて、事業活動においてコンプライアンスを優先することを富士フイルムグループ全従業員に周知徹底しています。

PROFILE

- 塚脇 吉典つかわき・よしのり

- 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会理事。「コンプライアンス経営」に関する啓発や、情報セキュリティ対策(導入・運用・保守)支援、BCP対策など幅広く活動する。伊東市情報公開審査会/伊東市個人情報保護審査会委員。2018年JCPA出版より『組織は人、人の心を動かし、組織を変える56の法則』出版、「見える化分析カード」を用いた企業リスク診断システムを発表。

イラスト:佐々木 公(イラストレーター)

記事公開:2020年10月

情報は公開時点のものです